全城7x24小时免费上门,您的生活服务帮手

近年来,固态电池频繁成为新能源车市场的焦点。

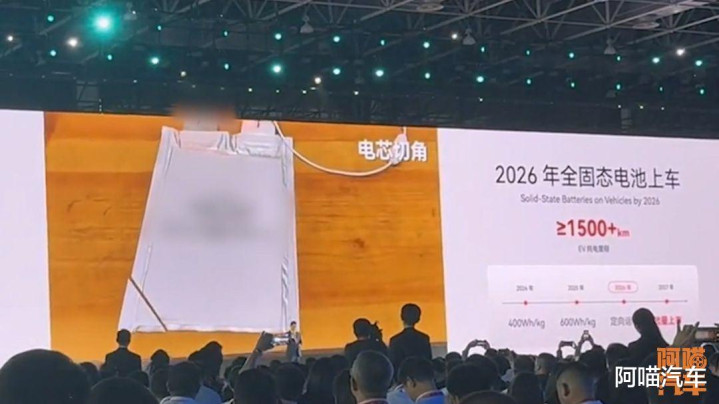

不少车企在发布会上高调展示其安全性——比如将电池切割一角仍不冒烟、不起火——并宣称其能量密度高、续航里程长。

这一技术被视为解决新能源车“安全焦虑”与“里程焦虑”的终极答案。然而,固态电池的普及之路,远比想象中复杂。

优势背后的隐忧:价格与寿命的双重挑战

固态电池虽在实验室和发布会中表现亮眼,但其商业化仍面临两大核心问题: 一:成本高昂:固态电解质材料(如硫化物、氧化物)成本居高不下,生产工艺复杂,良品率低。

即使装车,初期价格也将远超普通消费者的承受范围。 二: 寿命短板:固态电解质与正负极材料的兼容性尚未完全解决,循环寿命可能低于预期,导致实际使用寿命缩短。这些问题直接影响其大规模推广的可行性。

行业巨头的布局:谨慎推进的时间表

头部电池厂商的规划揭示了固态电池的产业化进程:

宁德时代、比亚迪、国轩高科等企业,均处于试验与技术攻关阶段,小规模商业试验或将于2027年前后启动,而真正的规模化量产可能需等到2030年后。 比亚迪的“兆瓦闪充”与第二代刀片电池**被定位为“固态电池前的终极形态”。例如,唐L EV车型通过双枪快充,可实现400kW以上充电速度(1小时充入400度电),甚至在95%电量后仍能保持100kW快充速度,远超行业平均水平。

过渡期的技术争夺:快充与半固态电池的“折中方案”

在固态电池普及前,行业已找到两条重要过渡路径: 一:快充技术迭代:以比亚迪为代表的车企通过优化充电桩与电池技术,大幅提升补能效率。

例如,“兆瓦闪充”技术可在服务区充电间隙(如上厕所时间)完成足够续航的补能,显著缓解里程焦虑。 二:半固态电池:部分企业采用“液态+固态”混合方案,平衡安全性与成本,预计2025年后或率先实现装车。

消费者的现实选择:别为“画饼”买单

对于普通消费者而言,固态电池的普及仍需至少5-8年时间。即便未来装车,初期也仅可能出现在高端车型中,因此,当前购车更应关注以下实际需求:

快充技术:优先选择充电效率高、充电桩适配性好的车型。 续航真实性:关注实际使用场景下的续航表现,而非单纯依赖参数。 电池质保:选择质保政策完善的品牌,降低使用风险。

发布会“秀肌肉”背后的真相

尽管部分车企急于展示固态电池实验产品,但这类“秀技”更多停留在实验室阶段,连宁德时代、比亚迪等电池巨头都未明确量产时间表。

而一些缺乏电池技术积累的企业却突然高调宣传,其可信度难免存疑,消费者需理性看待营销话术,避免为“未来技术”过度买单。

结语

固态电池的未来值得期待,但其发展注定是渐进式的。在技术成熟、成本下降、产业链完善之前,车企的宣传更多是抢占技术话语权的策略。

对普通消费者而言,把握当下成熟技术带来的体验升级,或许才是更务实的选择。毕竟,电动车的核心竞争力始终绕不开“安全、续航、性价比”的铁三角。

2025-05-27 15:16:08

2025-05-27 15:16:08

2025-05-27 15:16:08

2025-05-27 15:16:08

2025-05-27 15:16:08

2025-05-27 15:16:08

2025-05-27 15:16:08

2025-05-27 15:16:08

2025-05-27 15:16:08

2025-05-27 15:16:08